元

Early prediction of long-term upper limb spasticity after strokePart of the SALGOT study

2015 8月 ノルウェー

脳卒中から1年後の上肢痙縮の有無を予測判定できる方法を調べてみたそうな。

76人の脳卒中患者について、入院時、発症後3日、10日、4週間、12ヶ月後に肘と手首の伸筋、屈筋の痙縮の有無と程度、運動機能、関節可動域、疼痛を評価して関連を解析したところ、

次のことがわかった。

・3日、10日、4週間時点で痙縮のあった者の割合は、それぞれ24%、43%、46%だった。

・12ヶ月時点で痙縮のある者は46%、重度の痙縮は29%だった。

・3日後または10日時点で感覚運動機能に問題があると1年後の痙縮はほぼ確定だった。

・発症4週間時点で痙縮が残っている患者は1年後にも重度の痙縮があった。

・発症10日時点で痙縮がある患者は 1年後になんらかの痙縮が残った。

感覚運動機能が低下しているか、または10日時点で痙縮がある脳卒中患者は1年後にも痙縮で悩んでいた、

というおはなし。

感想:

重度の痙縮にならない人は10日以降28日以内に痙縮が消えるであろうってこと。

じぶんの発症10日後を思い出してみるに、肘も手首も痙縮どころか感覚ゼロでタコの腕のようにグニャグニャだった。

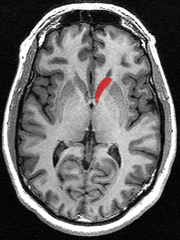

尾状核

尾状核