元

The influences of the mental practice on the quality of life of the stroke patients.

2017 9月 韓国

実際の運動をせずにその動作を頭のなかだけで繰り返しイメージするメンタルプラクティスは 脳卒中患者への応用がおおく報告されている。しかし生活の質(QoL)への効果についてはくわしい研究がすくないので実験してみたそうな。

発症後6ヶ月以上経つ脳卒中片麻痺患者で、認知機能が正常で、イメージ明瞭性が標準的(Vividness of Movement Imagery Questionnaire ~2.26)な32人をつぎの2グループに分けた。

*作業療法20分+メンタルプラクティス10分

*作業療法30分のみ

これを週5日x4週間 継続した。

メンタルプラクティスは、静かな環境で、本のページめくり、豆つまみ、カップ積みの各動作をイメージさせた。

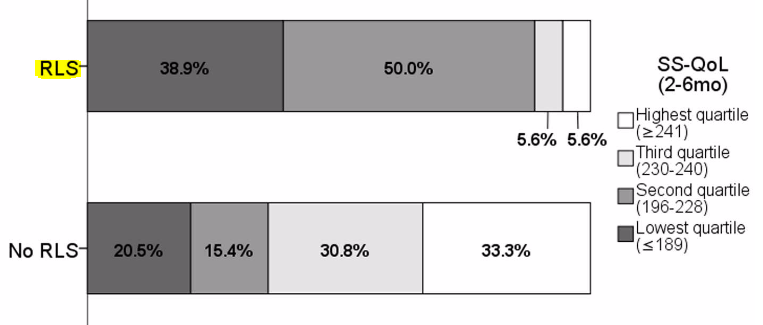

脳卒中患者の生活の質を12項目x各5段階のSS-QoL評価したところ、

次のようになった。

・生活の質SS-QoLはメンタルプラクティスグループで明らかにすぐれていた。

・項目別では身の回りの世話ができる能力と上肢機能の改善がいちじるしかった。

メンタルプラクティスが脳卒中患者の生活の質の改善につながることがわかった、

というおはなし。

感想:

たとえ想像の世界であっても繰り返し成功体験を積むと幸せになる。

その逆もしかりで、努力すれば治ると思い込み「できない体験」を重ねているとどんどん不幸になる。