元

Theta burst stimulation in neglect after stroke- functional outcome and response variability origins

2019 2月 スイス

脳卒中で半側空間無視の患者の、過活動状態にある健常側の脳半球のはたらきを磁気刺激などの非侵襲的な方法で抑えると 無視症状が緩和されるという報告がいくつかある。

ただしこの効果はすべての患者にあてはまるものではなく個人差がおおきい。

そこで、健常脳を抑制する条件と、効果があらわれる個人の特徴をくわしくしらべてみたそうな。

亜急性期の右脳の脳卒中で、左の半側空間無視の患者30人と無視症状のない30人について、

右脳の後頭頂葉に連続シータバースト磁気刺激をあたえた。

適した刺激量をさぐるため、1バーストトレイン44秒の磁気刺激を4日間で計8トレインまたは16トレイン、偽刺激 の3グループにわけて実験した。

無視症状と日常生活動作ADL、機能的自立度FIMを3ヶ月後までフォローした。

損傷の位置と拡がりを画像ボクセル解析VLMSでしらべた。

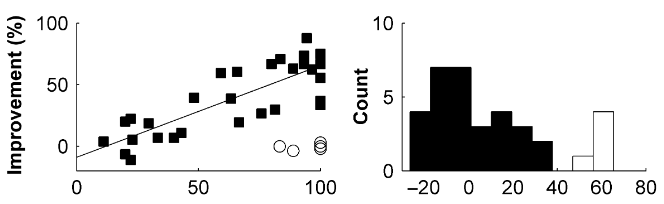

また比例回復則(proportional recovery rule)で予想される回復程度(~70%)とも比較した。

次のようになった。

・全体としてシータバースト刺激グループ(8と16トレイン)で無視症状のあきらかな低下が見られ、効果が3ヶ月以上持続して、

・彼らは身体機能の回復もすぐれていた。

・個人レベルではシータバーストの効果が見られない者は脳梁の、とくに背側注意ネットワークのある後頭頂葉に損傷がおよんでいた。

・シータバーストにより無視症状と機能的自立度があきらかに改善した者の脳梁構造は無傷に保たれていた。

・さらに比例回復則から予測されるADLと無視症状の回復幅はシータバーストにより大きくなっていた。

無視症状のある脳卒中患者で左右脳半球の結合が保たれている場合は、健常脳への連続シータバースト刺激により無視症状はおおきく改善する、

というおはなし。

感想:

比例回復則はリハビリの有無にかかわらず 運動機能や無視 失語について 機能低下したぶんの70%が数ヶ月間で自発的に回復するという経験則をさす。これに従うものをFitter、はずれる者をnon-Fitterと呼ぶ。

シータバーストにより non-FitterがFitterになるわけではなく、70%の期待回復度が100%ちかくになるようだ。

でもこんな↓はなしもあるからうのみにはできない。

半球間抑制のアンバランスは片麻痺の原因ではなかった