元2021 6月 中国

塞栓源不明の脳梗塞を、ESUS(embolic stroke of undetermined source)とよぶ。

中国での全国的な登録データを用いてESUSの頻度、再発率、死亡率をくわしくしらべてみたそうな。

元2021 6月 中国

元2021 5月 アメリカ

元2021 4月 フィンランド

元2020 9月 日本

元

Long-term trends in death and dependence after ischaemic strokes- A retrospective cohort study using the South London Stroke Register (SLSR)

2020 3月 イギリス

元

Time Trends in Survival Following First Hemorrhagic or Ischemic Stroke Between 1991 and 2015 in the Rotterdam Study

2020 2月 オランダ

元

The long-term prognosis of patients with delirium in the acute phase of stroke- PRospective Observational POLIsh Study (PROPOLIS)

2019 7月 ポーランド

・せん妄のあった患者はなかった患者よりも他の病院や介護施設へうつることがおおかった。脳卒中の急性期でのせん妄は長期の予後にネガティブに影響していた、

・3ヶ月、12ヶ月後の死亡率もせん妄患者であきらかに高かった。

・3ヶ月後の死亡リスク要因として、発熱、せん妄、肺炎、が挙げられ、

・12ヶ月後の死亡リスク要因として、せん妄、呼吸器疾患歴が挙げられた。

・身体障害が残る者もせん妄患者におおかった。

意識がなかったのに元気になるくも膜下患者

元

Association of Stroke Among Adults Aged 18 to 49 Years With Long-term Mortality

2019 5月 オランダ

・トータルで3540人が死亡した。このうち1776人は30日以内に死亡した。

・30日生存者の15年死亡率は17.0%だった。

・一般人にたいする脳梗塞患者の死亡率比は、5.1だった。(年間1000人あたりの死亡率は 12.0 vs. 2.4)

・一般人にたいする脳内出血患者の死亡率比は、8.4だった。(年間1000人あたりの死亡率は 18.7 vs. 2.2)

元

Two-Year Survival After First-Ever Stroke in a General Population of 1.4 Million Japanese - Shiga Stroke Registry

2018 7月 日本

・2176人の脳卒中患者があった。

・この間に663人(30.5%)が死亡して、脳卒中後2年間の累積生存率は69.5%だった。

・脳卒中の種類別の生存率は、ラクナ梗塞 87.2%、主幹動脈閉塞 76.1%、心原性塞栓 55.4%、脳内出血 65.9%、くも膜下出血 56.7% だった。

・ほかに 高齢、男性、入院時意識障害が死亡しやすさに関連していた。

YouTube の脳卒中ビデオってどうなのよ?

元

Five-year survival, disability, and recurrence after first-ever stroke in a middle-income country: A population-based study in Joinvile, Brazil.

2018 3月 ブラジル

・平均年齢64、399人の5年後について、生存率は52%で、

・なんらかの障害が残っているmRS>2 は20%、これらのうち半数以上が要介護施設に入っていた。

・年間の死亡率はおよそ7%で、生存率はくも膜下出血と脳内出血が脳梗塞よりもずっと低かった。

・5年再発率は12%で、最初の脳卒中が死因の4分の3を占めていた。

元

Right insular infarction and mortality after ischaemic stroke.

2016 9月 ドイツ

・168人が島皮質が梗塞だった。

・この間の生存率は 90% vs. 99%で島皮質梗塞ありグループが明らかに低かった。

・特に、右の島皮質に梗塞があると死亡リスクが非常に高かった。

元

Patient outcomes up to 15 years after stroke: survival, disability, quality of life, cognition and mental health.

2016 7月 イギリス

・15年後21%が生存しており、彼らの発症年齢の中央値は58、

・61%は男性で 87%は自宅暮らしだった。

・33.8%は軽度の身体機能障害、14.3%は中等度、15.0%が重度の障害だった。

・身体機能障害は時とともに増加したが、15年生存者の10人に1人は脳卒中発症直後から中等度-重度の障害持ちだった。

・15年生存者の30.0%に認知障害、39.1%にうつ、34.9%に不安障害があった。

元

Impact of socioeconomic deprivation on mortality in people with haemorrhagic stroke: a population-based cohort study.

2016 3月 イギリス

・この間に498人が死亡した。

・貧困度スコアを4層に分けたとき、最上位層に対して貧困度が深まる毎に17年死亡率は 0.94→1.17→1.36倍となった。

・脳内出血に限定した場合も同様の傾向だった。

・しかしクモ膜下出血では、2.50→2.96→1.74倍となった。

・10年後死亡率も同パターンだったが、1年後死亡率にはあきらかな傾向は見られなかった。

元

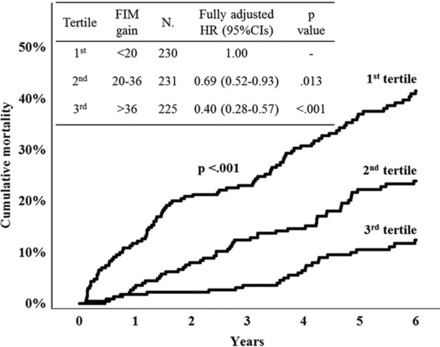

Functional Gain After Inpatient Stroke RehabilitationCorrelates and Impact on Long-Term Survival

2015 9月 イタリア

・この間に36.9%が死亡した。

・FIMの改善度は、年齢、結婚歴、発症からリハビリ入院までの日数、NIHSS、失語の有無と関連していた。

・冠動脈疾患、心房細動、総コレステロール、FIM改善度が死亡率と関連していた。

・FIM改善度が大きくなるほどに死亡リスクが明らかに減少した。

元

Variation in Risk-Standardized Mortality of Stroke among Hospitals in Japan.

2015 10月 日本

・全体の院内死亡率は10.8%だった。

・院内死亡比が <0.50, 0.51-1.00, 1.01-1.50, 1.51-2.00, >2.00に対する病院数の割合は、それぞれ、3.9%, 47.9%, 41.4%, 5.2%, 1.5%だった。

・大学病院、脳卒中専門病棟、病床数の多さ、血管内治療設備があると院内死亡比が低かった。

・病院と患者住所との距離に 院内死亡比との関連はなかった。

元

Impact of Language Barriers on Stroke Care and Outcomes.

2015 2月 カナダ

・1506件のケースで言語障壁があった。

・7日内死亡率は、言語障壁がある場合は 7.0%、無い場合に 9.2%だった。

・しかし、言語障壁患者は退院時の障害がやや重い傾向にあった。

・院内合併症の率には差がなく、治療の質は言語障壁患者で良好だった。

元

A study of seven day mortality in acute ischemic stroke in a teaching hospital in chitwan.

2014 1月 ネパール

・発症後7日目までに13%の患者が亡くなった。

・7日時点での死亡率は、入院時の重症度、心房細動、高血圧と関連があり、

・年齢、性別、喫煙、糖尿、冠動脈疾患、脂質異常などとの関連は無かった。

・特に、入院時の神経症状の重症度が早期死亡率と最も強く関連していた。

元

Survival rate and risk factors of mortality among first-ever stroke patients.

2014 7月 中国

・内訳は、脳梗塞61.7%、脳内出血30.4%、くも膜下出血2.3% だった。

・調査期間中に亡くなった患者(3万3千人)のうち81.6%は脳卒中が原因だった。

・発症したその日に亡くなった者の割合は7.8%、

・28日以内に亡くなった者の割合は21.0%だった。

・生存率は、1年後72.0%、2年後68.9%、3年後66.3%、4年後64.3%だった。

・病種別の4年後生存率は、脳梗塞80.1%、脳内出血50.1%、くも膜下出血71.9%だった。

・年齢、性別、教育歴、病院の質、高血圧、脳卒中の種類が予後に影響した。

元

Risk factors and 30-day case fatality of first-ever stroke in Basrah, Iraq.

2014 5月 イラク

・平均年令は64、56%が男性だった。

・脳梗塞が84%、脳内出血が16%、クモ膜下出血が0.4%だった。

・主なリスク要因は、高血圧症66%、家族歴32%、虚血性心疾患29%、喫煙28%、糖尿病28%、TIA、心房細動、心不全の順だった。

・30日間の致命率は23%だった。

元

Hospital Case Volume is Associated With Mortality in Patients Hospitalized With Subarachnoid Hemorrhage.

2014 6月 アメリカ

・685施設、31973人のクモ膜下出血患者データを対象とした。

・1病院あたりの年間クモ膜下出血症例件数の中央値は8.5人だった。

・院内死亡率の平均は25.7%で、扱う症例が増えるほど死亡率は低かった。

・症例数がもっとも少ない病院にくらべ、もっとも多い病院では死亡率が約2割低かった。

・症例数と入院日数にも関連があったが、予後の良さとは関連はなかった。